表参道竹尾見本帳、2月7日にて2週間のグループ展が終了しました。

お忙しい中来てくださった方々、ありがとうございました。

おかげさまで、いろんな方々とお話しできて、嬉しかったです。

紙を通して、色々なことが見えてきました。

紙の特性から紙それぞれの硬さ、脆さ、クセ。そして、自分の力量、現在地。

.

.

.

.

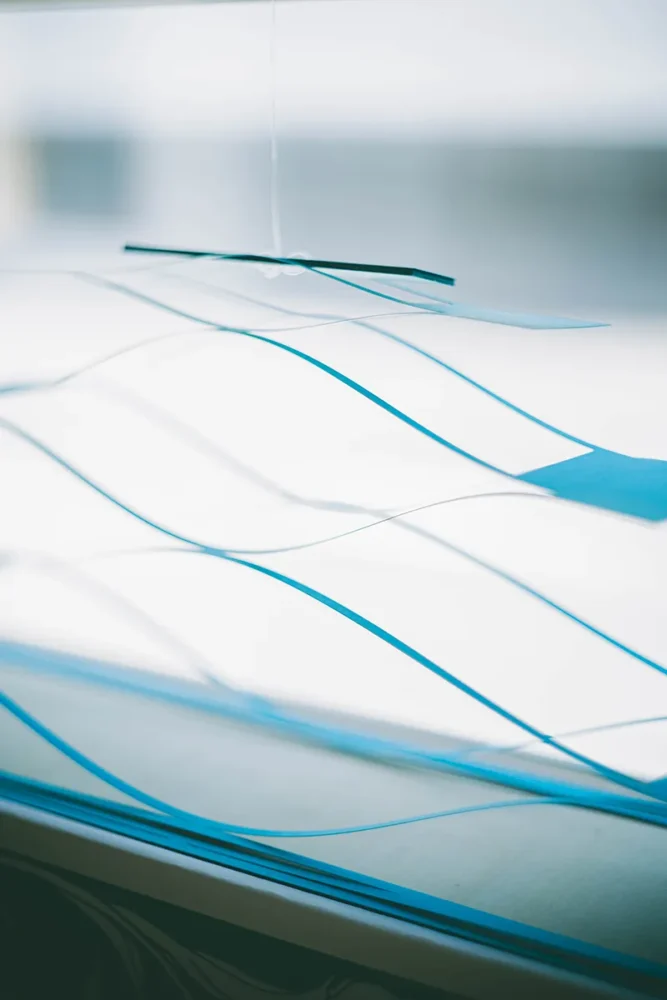

街路に開かれた展示物の中で最も目立つガラス面に、工藤さん(@hokutokudo)、武田さん(@cielori__)、櫻井の合作を展示。

街路側:工藤さん / 店内側:武田さん / 企画・ギミック設計:櫻井

.

.

.

.

そもそもなぜ、紙を動かしたのか。

.

.

テーマである「紙脈(シミャク)」

〜紙には脈動がある〜

.

.

紙の製造過程は、生きている木を伐採するところから始まる。

根っこは削がれ、枝は捨てられ、葉はなくなる。

幹だけの状態。やや酷い例えだが、人間だと四肢が無い状態になり、

木たちは、パルプになり、薄く伸ばされ、紙になる。

.

.

紙は私たちに静止した状態しか見せない。元は生きていた木と認識するには程遠いイメージになる。

しかし、いつの間にか。

人々は紙に自分のバックグラウンド(根)にある経験と思考から言葉という(葉)を与える。

そして、その言葉は、色々な人に届き、解釈が(枝)のように分岐し、人々の知と心を豊かにする。

四肢だけになった紙は、人々の生活に入ることで、自身の身体を取り戻す。

私の夢の中のような話だが、「紙は生きている」ということを今回の展示で伝えたかった。

.

.

〜紙には文脈がある〜

デザイナーは紙を選ぶことが多い。

選ぶという行為自体、無機物で会話のできないものを一方向のベクトルに評価し、選択している。

しかし、紙から受け取る感覚は予想以上に情報量が多い。エンボスの風合い、斤量、厚み、硬さ、流れ目、しなり。

手と目で紙と触れ合う度、ノンバーバルな会話をしている感覚になる。

木であった時の記憶さえも思いを馳せてしまう。

紙それぞれに生きた文脈があり、それらを享受し、

双方向の対話を見ず知らずに私たちはしているのかもしれない。